연말정산? 소득공제???

약 20여년전 직장 생활을 처음 시작할 때, ‘이게 도대체 뭐지?’ 했던 기억이 난다. 주관 부서인 국세청은 물론이고, 다양한 매체를 통해 연말정산에 대한 해설이 나오고 있지만 어느 정도 연차가 쌓인 직장인에게 눈높이가 맞춰져 있는 듯한 느낌이다. 그래서 사회 초년생에게 초점을 맞추어 연말 정산과 소득공제의 개념을 정리 해 본다.

급여 명세서

일단, 급여 명세서의 내용을 이해할 필요가 있다. 급여 명세서는 내가 받는 급여의 총액이 얼마인지, 그 중에서 4대 보험과 세금 등으로 공제된 금액이 얼마인지, 그래서 내 통장에 입금이 되는 실 수령액이 얼마인지를 보여주는 서류이다. 즉, 급여명세서를 보면 내 월급에서 4대보험료와 세금을 얼마나 공제했는지 알 수 있다. 그런데, 의외로 급여명세서를 챙기는 사회 초년생은 그리 많지 않다.

근로소득 간이세액 조견표와 원천징수

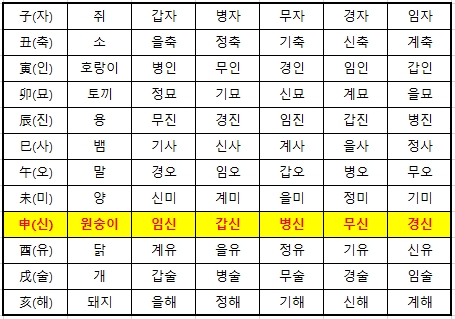

그렇다면 매월 공제하는 갑종근로소득세는 어떻게 계산되는 것인가? 국세청에서 제공하는 “근로소득 간이세액표”를 보면 알 수 있다. 여기에는 본인의 월 급여와 부양가족 수에 따라 공제하는 세금 액수가 나와 있다.

표에서 보는 바와 같이 세로축은 소득액, 가로측은 부양가족수가 나와 있는데, 단 소득액에 비과세 항목은 제외된다. 즉, 급여 명세서에 식대, 자기차량운전보조금, 출산육아수당 등의 항목이 있다면 이 금액을 빼고 소득액을 봐야 한다.

이렇게 근로소득 간이세액조견표에 따라 세금을 공제하는 과정을 “원천징수”라고 한다. 회사는 직원들에게 월 급여를 지급할 때 그 직원이 납부해야 할 세금을 미리 거둬 놓았다가 (이를 원천징수라 함) 다음 달 10일까지 해당 직원의 소득세를 국세청과 회사 관할 지방자치단체에 대신 내주는 것이다.

소득공제와 연말정산

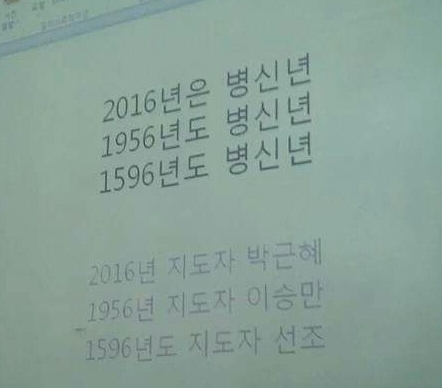

이렇게 매달 나의 의지와 상관없이 나의 소득이 고스란히 세무 당국에 신고 되고, 이에 따른 세금 또한 납부된다.나의 의지와 상관없이 내 소득이 노출되기 때문에 “유리지갑” 이라는 말도 나왔다.

개인인건 법인이건 사업자는 맘만 먹으면 본인의 소득을 축소 신고하여 세금을 줄일 수 있지만, 직장인은 본인의 의지와 상관없이 소득이 고스란히 노출되기 때문에 “유리지갑”이 된 것이다. 어쨋건 직장인은 이렇게 1년간 세금을 납부했다.

그런데 급여로 받은 모든 돈을 소득으로 보고 세금을 계산하지는 않는다. 즉, 가족을 부양하는 데 쓰인 돈, 자녀 교육에 쓰인 돈, 내집 마련을 위해 금융권에 저축한 돈, 본인이나 가족이 아파서 병원비로 쓰인 돈, 은퇴 후의 삶을 위해 연금저축에 불입한 돈 등은 소득으로 보지 않고, 따라서 이렇게 쓰인 돈에 대해서는 세금을 매기지 않는다는 것이다.

소득은 소득이지만, 소득세를 산정하는 소득으로 보지 않는다는 것, 이것이 소득공제의 개념이다.

세액공제는 ‘세금으로 보지 않는 것’?

최근 2014년 귀속 연말정산에 소득공제 항목이 세액공제로 바뀌면서 세금 부담이 늘었다고 푸념하는 직장인들의 이야기를 어럽지 않게 접할 수 있다. 세액공제는 또 뭔가?

소득공제가 ‘소득이지만 소득으로 안보는 것’이라는 공식을 그대로 대입하여, ‘세금이지만 세금으로 보지 않는 것’ 이라고 할 수 있다. 말 그대로 세금에서 빼 주는 것이다.

총소득 – 소득공제액 * 세율 = 납부해야 할 세금

총소득 * 세율 – 세액공제액 = 납부해야 할 세금

요약...

1. 매월 월급을 받을 때 회사는 일정 금액의 세금을 공제한다.

2. 회사는 떼 놓은 세금을 다음달 10일 세무서에 납부한다.

3. 세금을 부과할 수 없는 소득 항목을 총 과세대상 소득에서 다 빼낸 후 세율을 곱해 내가 납부해야 할 세금을 계산한다.

4. 1년 동안 매월 납부한 세금보다 2번 항에서 산출한 세금이 적으면 해당 금액만큼 돌려 받는다. 반면, 내가 1년 동안 매월 납부한 세금보다 2번 항에서 산출한 세금이 많으면 오히려 더 납부해야 한다.

5. 이렇게 연말 정산이 끝나면 회사에서는 원천징수영수증을 발급한다. 원천징수 영수증은 내가 1년동안 근로소득과 납부한 세금이 얼마인지가 담겨져 있는 문서이다.

Tip.

수집하는 취미가 있는 사람이라면, 매년 원천징수영수증을 보관해 보는 것이 어떨까 싶다. 한 20년쯤 모아 놓으면 열심히 살아 온 흔적이 될 것 같다. 아쉽게도 난 모으질 못했다..