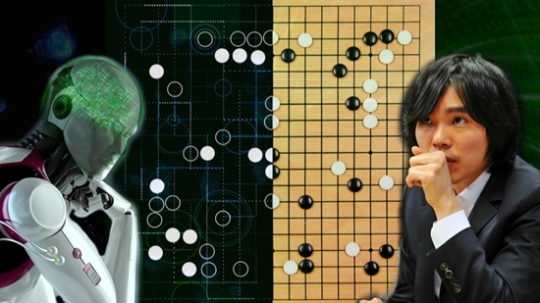

<사진 출처 : SBS>

알파고의 능력은 이세돌을 비롯한 바둑 전문가들의 상상 이상 이었나보다. 얼마 전 ‘CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼’ 인터뷰에서 이세돌은 아주 당연하게(!) 본인의 승리를 예상했었다. 실수로 한 번 정도의 패배는 있을 수 있다는 말에서 인류 최강의 여유도 느껴졌었다.

이세돌 9단의 설레발(?)을 비난하고자 하는 이야기는 절대 아니다. 심기일전하여 한번 정도는 이겨줬으면 하는 바람이다. 리버스 스윕을 하면 더 좋고...

이래저래 지난 연말부터 바둑이 많은 관심을 받고 있다. 시발점은 ‘응팔’의 최택 9단이었고, 이번 세기의 대결에서 그 관심이 폭발하며, 기어이 ‘불계’라는 단어가 검색어 1위에 등극하기에 이르렀다.

불계(不計)

바둑은 누가 집을 더 많이 만드는가를 겨루는 경기이다. 그래서 흑백 각각 집의 수를 세어 승패를 결정하는데, 굳이 카운트를 하지 않아도 승패를 가늠할 수 있는 경우도 있다. ‘계산하지 않아도 된다’고 하여 ‘불계(不計)’라는 용어가 나왔다.

기왕 바둑 이야기를 한 김에 바둑에서 쓰이는 몇 가지 한자어를 찾아 봤다.

일단, 바둑을 뜻하는 한자는 다음과 같은 것들이 있다.

棋 (바둑 기) = 木(나무 목) + 其(그 기 ; 음 역할)

碁 (바둑 기) = 石(돌 석) + 其(그 기 ; 음 역할)

위 두 글자의 차이는 ‘나무(木)’냐, ‘돌(石)’이냐의 차이이다. 그래서, ‘나무(木)’가 뜻 역할을 하는 ‘棋’는 나무로 만들어진 바둑판을, ‘돌(石)’이 뜻 역할을 하는 ‘碁’는 바둑돌을 각각 의미하는 것이다.

바둑 선수(?)나 바둑 두는 장소를 일컬을 때는 일반적으로 ‘棋’를 쓴다. 그래서 ‘기사(棋士)’이고 ‘棋院(기원)’이다. ‘碁士(기사)’나 ‘碁院(기원)’이 틀린 것은 아니다. 참고로 국어사전에는 각각 두 단어 모두 실려 있다.

‘기사’의 경우 동음이의가 꽤 많이 나온다. 정리하자면...

- 技士(기사) ... 운전기사

- 技師(기사) ... 기술자, 엔지니어.. (예) 전기기사, 정보처리기사 등

- 騎士(기사) ... 백마를 탄 기사

- 記事(기사) ... 신문 기사

復碁(복기) 또는 復棋(복기)

대국을 마친 기사들은 본인과 상대방의 수를 처음부터 한 수 한 수 되짚어 보며 승패의 원인을 분석한다. 이를 ‘復碁(복기)’라고 한다. 바둑돌을 되짚어 본다는 의미이다.

바둑과 장기

흔히 흑백의 돌이 경합을 벌이는 것을 바둑이라고 하고, 초나라와 한나라가 싸우는 게임을 ‘將棋(장기)’라고 하는데, 여기에 ‘棋(바둑 기)’가 쓰였다. 그래서 ‘바둑’의 어원을 찾아보니, 밭 모양의 판에서 돌을 이용한 놀이 (또는 게임)에 그 어원이 있는 것 같다.

다음은 http://blog.naver.com/finetree_/100175073613 에서 발췌한 내용이다.

15세기의 “금강경삼가해”에 ‘바독’으로 표현됨. 또는 ‘바돌’이라고도 함.

밭(田) + 독(石) : BAT + DOK -> BADUK

바독’을 ‘밭’〔田〕과 ‘독’〔石〕의 결합으로 보는 것이다. 지역에 따라서는 ‘돌’〔石〕을 ‘독’이라고도 하고(경상, 전라, 충남, 제주 지역에서는 ‘돌’을 ‘독’이라 한다.), ‘바둑’을 ‘바돌’이라고도 하기 때문에(경상, 전라, 충남 지역에서는 ‘바둑’을 ‘바돌’이라고도 한다.),

즉, 밭 모양의 판에서 벌이는 놀이 중에서도, 초나라와 한나라의 將軍(장군)이 경쟁하기 때문에 ‘將棋(장기)’라는 이름이 붙여진 것 같다.

맺음말

어떤 과학자가 그랬다.

“알파고는 감정이 없다, 이세돌 9단이 변칙 수를 쓰며 아무리 흔들어도 알파고는 상대방이 자기를 흔드는가를 느끼지 못한다. 그저 상대방의 수에 대응할 뿐이다."

변칙 수로 ‘의표를 찌르려는’ 의도를 상대방이 느껴야 되는데, 정작 알파고는 본인이 바둑을 두는지도 모르고 있다니 허탈하기도 하다.

그래, 그냥 축제일뿐이다. 최택 9단만큼 착하게 생긴 이세돌 9단이 굳이 결과에 연연하거나 의기소침할 필요 없다.

댓글 없음:

댓글 쓰기