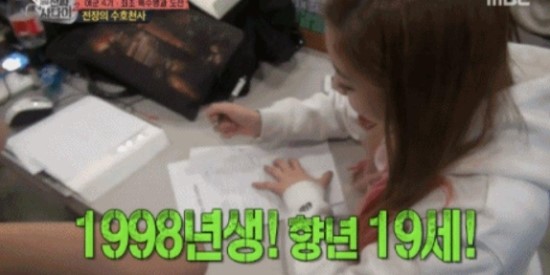

3.1절 아침, 진짜사나이 여군 특집 재방송 시청 중. 여성 출연자의 나이가 소개되는 장면이었나? 하여튼 자막에 ‘향년(享年)’ 이라는 단어가 눈에 띈다. 인터넷 검색을 해 봤더니 이미 잘못 쓰인 용어임이 네티즌들에 의해 지적된 상태였다. 다행이다.

享 (누릴 향)

‘享 (누릴 향)’은 신에게 제사를 드리기 위해 높은 토대 위에 지은 집의 모양을 표현한 글자이다.

아주 오래전에, 마을 사람들이 모여 신을 기리는 행사는 단순히 제사로 끝나지 않고 축제로 이어졌다. 오늘날 ‘축제’라는 단어에 ‘祭(제사 제)’를 사용하는 것에서 그 흔적을 찾을 수 있다. 즉, 제사를 끝내고 제사 음식을 나눠 먹으며 축제를 즐기는 형상에서 ‘누리다’라는 뜻이 나오게 된 것이다.

이 글자의 쓰이는 대표적인 단어가 있다.

향락(享樂)

'즐거움을 누린다'는 의미이지만, 뉘앙스는 단순하지 않다. 번쩍거리고 휘황찬란한 조명과 네온사인, 휘청거리는 밤거리 같은 이미지가 연상된다. 어쨋건 이 단어가 오랫동안 이런 이미지로 사용되어 왔다.

향년 (享年)

그리고, 문제의(!) ‘향년(享年)’이 있다. 돌아가신 분의 나이를 언급할 때, 향년 OO세 라는 표현을 쓴다. 이 때의 ‘享年(향년)’은 ‘OO세까지 삶을 누렸다’는 의미가 된다. 멀쩡이 살아 있는 사람의 나이에 쓰는 말이 아니다.

방송에서 자막을 만드는 사람이 작가인지 PD인지는 모르겠지만, 어쨋건 제작진은 ‘방년(芳年)’이라는 말을 쓰고 싶었던 것 같다.

芳 (꽃향기 방)

‘草 (풀 초)’는 ‘풀’을 뜻한다. 艹와 艸 모두 같은 글자이다. 즉, 글자에 艹와 艸가 부수로 쓰이면 ‘풀’ 또는 ‘식물’을 의미하는 경우가 대부분이다 花 (꽃 화), 英 (꽃부리 영), 茶 (차 다) 등의 글자가 그 예이다.

‘苦 (쓸 고)’ 글자는 ‘쓴 맛’, ‘맛이 쓰다’ 등의 뜻으로 많이 쓰이지만, 원래는 ‘쓴 맛 나는 식물’을 뜻하는 글자에서 의미가 확대된 사례이다.

즉, 방(芳)은 ‘식물의 향기’를 뜻하는 글자이다. 냄새가 아니라 향기... 좋은 이미지가 느껴진다.

남의 이름을 높여 부를 때 ‘방명(芳名)’이라고 하며, 이를 기록한 책이 ‘방명록(芳名錄)’이다.

방년 (芳年)과 묘령 (妙齡)

‘방년(芳年)’.. 20세 전후 여성의 나이를 칭할 때 쓰인다. 말 그대로 꽃다운 나이이다. 연관 검색어로 ‘묘령(妙齡)’이라는 단어도 보인다. 뜻은 비슷하지만, 전혀 다른 뉘앙스이다.

‘방년(芳年)’이 꽃향기처럼 푸릇푸릇하고 생기발랄함이 느껴진다면, ‘묘령(妙齡)’은 ‘신비로움?’에 초점이 맞춰진 것 같은 느낌을 받게 된다.

오묘(奧妙).. 미묘(微妙.. 교묘(巧妙.. 절묘(絶妙).. 묘기(妙技)..묘미(妙味)... 등등의 어휘에서 받은 이미지 때문일 것이다.

妙(묘할 묘)가 무엇인가? ‘女’와 ‘小’를 합친 글자이다. ‘젊은 여자’는 오묘하고 이해하기 힘든 존재? 이 글자가 만들어진 시점부터 ‘젊은 여자’의 이미지는 그랬나보다.